生活保護

1 生活保護とは?

日本国憲法第25条に規定する「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」の理念に基づき、病気やけが、失業などで収入が減ったり、医療費の支払いなどのため、生活に困っている方(又は世帯)に対し、国が困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度です。

2 生活保護の対象となる方は?

生活保護は原則、「世帯」が単位となります。世帯全員が利用できる資産や能力(注釈1)、その他あらゆるもの(注釈2)を活用しても生活に困る場合に対象となります。

注釈1 資産の活用

預貯金、生命保険の解約、不動産・自動車・貴金属などの売却による現金化など活用が可能な資産は生活費に充ててください。

- 住んでいる家や土地以外の不動産は原則、保有できません。

- 自動車は原則、保有や使用はできません。ただし、使途限定で保有や使用が認められることがあります。

注釈1 能力の活用

稼働能力があり、働くことができる方は働くようにしてください。

注釈2 その他あらゆるものの活用

年金、手当、医療費助成など給付を受けることができる場合や、扶養義務者(親、子、兄弟姉妹など)からの援助が受けられるときは、それらを活用してください。

3 生活保護が決定するまでの流れは?

(1)相談

生活保護面接相談員等が生活状況の確認を行い、お話を聞きながら生活福祉資金、各種福祉の制度や年金制度の活用について検討を行います。

こんなときはご相談ください

- 病気などで働けないため生活ができない。

- 年金が少なくて生活が苦しい。

- 体調が悪いのに、医療費が支払えないため病院に行けない。

(2)申請

生活保護の申請の際は、ご本人の意思を確認するため保護申請書を提出していただきます。ただし、急迫な場合は除きます。

(3)調査

世帯員の生活状況、健康状況、収入等の生活保護の決定に必要な事項の確認のため調査担当者がご自宅へ訪問し聞き取り調査を行います。

また、聞き取り以外にも預貯金等調査のように各金融機関や年金事務所等関係機関に調査を行います。

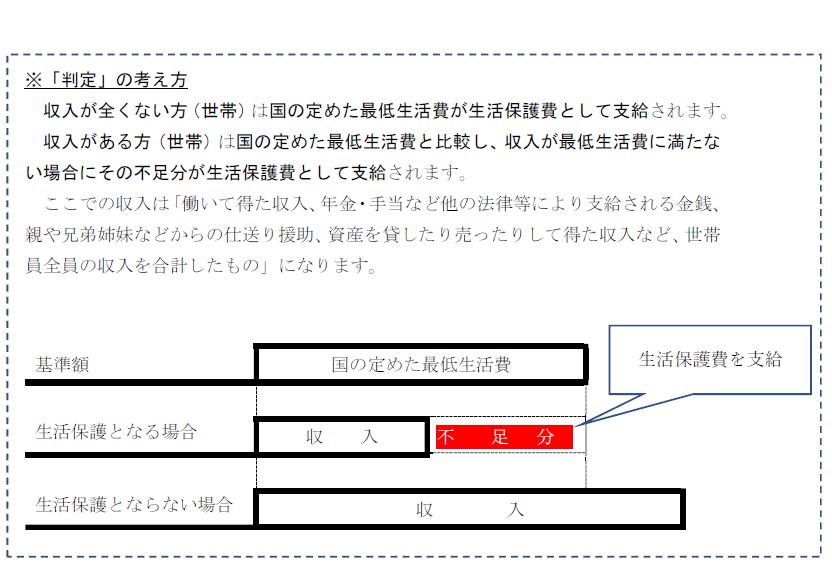

(4) 決定

調査状況をふまえ生活保護利用の要否を判定(注釈)し通知します。原則申請を受け付けてから14日以内、特別な事情がある場合は30日以内になります。

4 生活保護が決定されてから守らないといけないことは?

(1)生活上の義務(生活保護法第60条)

働ける能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、生計の状況を適切に把握し支出の節約を図るなど、生活の維持・向上に努めなければいけません。

(2)届け出の義務(生活保護法第61条)

生活保護が決定となってから、世帯の収入や支出、その他生計の状況、住まいや家族構成などについて変わったときは、すぐに福祉事務所に届け出をしないといけません。

(3)福祉事務所の指導・指示に従う義務(生活保護法第62条)

福祉事務所が行う指導又は指示に従わなければいけません。従わない場合は、保護を受けられなくなることがあります。

注意

生活保護が決定されたら、担当ケースワーカーが定期的に訪問します。生活保護を適正に実施するため生活状況など確認や困りごとがないか聞いたりしますので、気軽に話をしてください。

5 生活保護費を返さないといけない場合は?

(1)急迫した事情などのために資力があるにもかかわらず保護を受けた場合

返さないといけない金額の範囲

その受けた保護金品に相当する金額の範囲内の額

例

- 保有する不動産の処分、生命保険の解約により収入を得た場合

- 遡って年金や各種手当を受給した場合 など

(2)不正な手段や、事実と異なる申請等により保護費を受け取った場合

返さないといけない金額の範囲

受けた保護費の全部又は一部

例

- 就労収入、年金等収入について故意に申告を怠った場合

- 生計の状況や家族構成の変化について偽りの申告をした場合 など

注意

不正受給については、生活保護法の罰則規定あるいは刑法の規定により処罰を受けることがあります。

メニューを閉じる

メニューを閉じる

更新日:2024年08月27日