薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#6 一般社団法人「甑島社中」理事伊原 友寛さん)

薩摩川内市では、令和3年6月8日に、市長が「薩摩川内市未来創生SDGs・カーボンニュートラル宣言」を実施し、2030年SDGsの達成と2050年カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。また、令和4年5月20日には、国(内閣府)のSDGs未来都市に選定され、今後さらにSDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉に市民総ぐるみで取り組むことを目指しており、持続可能な社会の実現のために、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉として、一人ひとりができることからSDGsの達成に貢献し、市民のみなさんと一緒に薩摩川内市の未来をつくる各種取組を実施しています。

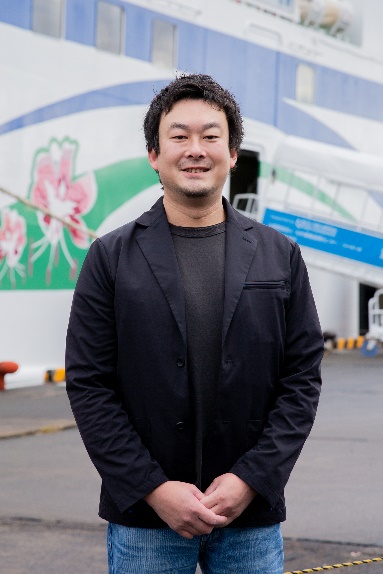

各種取組の1つとして、市内でSDGsに関連する取組を行っている市民の方をインタビューした「SDGsチャレンジストーリー」を動画及びWebコラムにて公表しています。第6弾となる今回は、薩摩川内市甑島列島水産業復興プロジェクト一般社団法人「甑島社中」理事伊原 友寛さんをインタビューしました。

薩摩川内SDGsチャレンジストーリー #6

多職種協働を取り入れ、漁師の生活を守り、 甑島の海を守る

10年前、東京から鹿児島に移住した「甑島社中」理事の伊原友寛さん

SDGs とは、「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、平成27年(2015年)9月の国連サミットで全会一致で採択され、「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため令和12年(2030年)を年限とする、国際社会共通の目標です。なお、令和4(2022年)年5月20日、内閣府において「SDGs未来都市」選定証授与式が行われ、薩摩川内市を含む30の自治体が国(内閣府)から「SDGs未来都市」に選定されました。

この度、本市でSDGsの活動を日々行なっている市民の方々にインタビューを行い、それぞれの活動内容や、活動を通じて届けたいメッセージなどをご紹介します。

目次

仕事を通じて出会った「甑島」東京での暮らしにピリオドを打ち、心機一転移住を決意

鹿児島県いちき串木野市と甑島を結ぶ「フェリー ニューこしき」。

現在、伊原さんは週に数回フェリーを利用して鹿児島市内と甑島を行き来している

串木野港からフェリーで約80分の場所にある「甑島」。フェリーを降りて港近くの海を見渡すと、これまで見たことのないような透明度に驚く。澄んだ海は深い緑の山々に囲まれ、昔から漁業で栄えた島には、漁師をはじめ水産業に携わる島民が多い。そんな甑島で水産業復興プロジェクトを行う、一般社団法人「甑島社中」理事の伊原友寛さんにお話を伺った。

「僕は東京生まれ埼玉育ちで、大学卒業後は東京の商業施設に勤務していました。その際、薩摩川内市や甑島を初めて知る機会があり、縁あって平成23年(2011年)に東京から鹿児島へIターンしました。それまで薩摩川内市も甑島も全く知らない土地でしたが、意外と移住への決意に迷いはなく、挑戦してみたい気持ちが勝っていたように思えます」と語る伊原さんに、東京から移住するきっかけとなる話を尋ねた。

「東京の商業施設で企業誘致の担当として勤めていた際、ある日、薩摩川内市役所の方から『きびなごを売り込みたい』との連絡があり、それが僕にとって甑島とのファーストコンタクトでした。しかし、当時勤務していた企業では、九州の商品の取り扱いがほぼなかったので、薩摩川内市の依頼を一度は断っていたのですが、後日再び連絡をもらい、薩摩川内市の方の売り込みの熱量に圧倒された事を鮮明に覚えています。薩摩川内市の職員の『甑島をPRしたい。きびなごを売りたい』という熱意に感銘を受け、自分のこれまでの経験を生かして、甑島の産品を売り込みたい、と返事したことが、現在の始まりです」

伊原さんは、普段ものごとをじっくり検討するタイプだが、甑島へ移住して仕事をする事に関しては、決意するまでに時間を要せず即決した。甑島へ行く事に何の違和感もなかったと教えてくれた。

「ある日、東京の漫画喫茶で(笑)『よし、やってみよう』と思い立ち、その場で薩摩川内市の方に電話しました。たまたまその時、『市の雇用創造協議会のメンバー募集』にまだ空きがあると伺ったので、応募しました」と、移住を決意した日の事を話してくれた。

以前から伊原さんは、大学卒業後は東京で10年働き、地域でもさらに10年働いた後に独立したいと考えていたため、自身が描くライフプランとタイミングが合い、 33歳で東京の商業施設を退職し、薩摩川内市へ移住して 雇用創造協議会メンバーとしての活動がスタートした。

小さな島だからこそ、協働して島の地域活性化を目指す

甑島へ移住した伊原さんは「自分に何が出来るのか」考える中で、自身も含め薩摩川内市や甑島を知らない人が多い事を懸念し、まず自分たちで「薩摩川内市や甑島を知ってもらう」ためのPR活動を行なった。 しかし、移住当初は苦難の連続だった。伊原さんたちが初めて「雇用創造協議会」として島に入った際は、なかなか島の方に受け入れてもらえなかったが、じっくりと時間をかけて、地元の方々と一緒に仕事をし、関係性を築いていくうち、徐々に心を開いてくれる方が増え始めたと話してくれた。

甑島の特産品「きびなご」で加工食品を製造している馬場さんに相談し、最初のPR活動として、催事場できびなごの唐揚げを自ら販売することになった。販売初日、伊原さんは販売に苦戦し結果が伴わず、師匠から『今のお前にきびなごを売ることはできない』と言われ悔しい思いをした。それを見かねた馬場さんが、伊原さんに一からきびなごの売り方を教えてくれたおかげで、2回目の催事では、師匠が取り決めた分を初めて伊原さんが完売したことにより、ようやく認めてくれるようになった。

「小さな島なので、人と人との距離感がとても近いです。移住直後は正直、地元の方が僕たちを大歓迎で迎え入れてくれた訳でもなく、空回りが多かったけれど、コミュニケーションを深めていく中で、少しずつ関係性を築けるようになり、仕事も軌道に乗り始めることができました。今思えば、地元の方も移住したばかりの僕たちを見ていたのだなと思います。移住して1年経った頃、ようやく甑島の方々との関係性を築けるようになったと実感しました」と、伊原さんが話してくれた。

そして、約2年に渡り、甑島の産品を売る仕事をしていた頃、薩摩川内市が地域商社である株式会社薩摩川内市観光物産協会(以下「観光物産協会」という。)を作ることになり、伊原さんがこれまで甑島で行っていた仕事を薩摩川内市に広げるようになった。

伊原さんが師匠と仰ぐ馬場水産加工場の馬場さん

その後、観光物産協会の「観光部門」「ラジオ放送部門」を経験し、「地域を売る」ことを勉強した伊原さん。特産品を売る、観光商品を売る、そして FM さつませんだいにてラジオパーソナリティーとして、市民の皆さんに情報を伝える仕事を行った。

「これまで東京で得た経験も踏まえ、地元の方が食べているモノの価値を知ってもらうことで、街に誇りを持ってもらい、街全体を盛り上げられるような活動を行いたいと考えていました」と、伊原さん。

自身の構想と漁師の想いが合致し、島の全ての人のために立ち上げた新組織「甑島社中」

以前から、「日本の地域の活性化をしたい」考えを持っていた伊原さんに、「甑島社中」立ち上げについての想いを尋ねた。

「甑島の移住から観光物産協会での勤務を経て、自分がやりたいことが段々と明確に見えるようになり、甑島での水産業を復興させていきたいと、強く思うようになりました」と答える伊原さん。

その背景に、島は漁師の高齢化や後継者不足などの問題を抱えており、伊原さんが移住する前から既に人口減少は始まっていた。

ある酒席にて、日笠山水産の漁師、日笠山さんが「今の状況が続くと甑島から漁師がいなくなってしまう。自分は漁師の生活を守りたい」と話された事がきっかけで、伊原さんがこれまで抱いてきた想いと合致する事が判明した。そこで伊原さんは、「甑島全島の漁師に声をかけて、漁師のためになる新しい組織を作り、甑島の水産業を盛り上げていきませんか?」と提案したところ、日笠山さんから「やるぞ!」と返事をもらい、令和4年(2022年)「甑島社中」が誕生した。

甑島で獲れる鮮度抜群の高品質な魚は島の特産品である

「甑島社中」は伊原さん主導ではなく漁師の想いをカタチにするために、構想を膨らませて作られた新しい組織である。日笠山さんと共に各漁業集落に出向き、漁師に声がけした結果、現在漁師26人が参加しており、その他島外理事6人、計32人で活動中だ。島外理事には大学准教授、品質管理者、情報発信など専門分野で活躍する他業種の方々が参画している。

「組織を作るに当たり、株式会社、合同会社、NPO法人などいろいろ選択肢はありましたが、我々は『一般社団法人』を選びました。営利活動が可能で、想いがあれば誰でも参画可能な間口の広さが魅力的です。漁師だけでなく、大学准教授や専門職の方などそれぞれの立場と専門性を生かせる組織であり、甑島を盛り上げる共通の想いのもと、活動ができる。そこが一般社団法人のメリットだと思います」と伊原さん。

続けて、「『甑島社中』を組織にすることで漁師の雇用の確保だけでなく、島外の営業や情報発信、広報、品質管理など様々な専門職種の方が賛同し、参加してもらえる組織にしたいです。私たちは漁師のための組織ですが、「漁師だけ」の組織ではなく、色んな職種があり男女関係なく想いに共感した人が入ってもらえるような組織を目指しています」と笑顔で話してくれた。

甑島へ移住して11年目、ようやく伊原さんの想いが「甑島社中」として形になり始動した。

漁師だけでなく島外メンバーも一丸となって島の復興を目指す

「漁師の約束」

一、産卵期の五月、六月は主要な産卵場は禁猟区とすべし

一、小型のきびなごは獲らぬよう小さな目合いの網は使うべからず

一、灯火時間は午前二時以降。過剰な漁獲圧力を低減すべし

一、日曜祝日は休漁とし、漁獲圧力を低減すべし

一、稚魚育成のための保護区を設けるべし

一、年中きびなごばかり取り続けるべからず

きびなご漁が最盛期だった以前、きびなごが大量に収穫できたため、漁師全員が無限に漁獲を続けていたが、ある時期からきびなごが獲れなくり、危機感を覚えた漁師たちで独自でルールを定めた。SDGsなどの言葉が生まれる以前の話であり、資源管理の面では先駆け的な取り組みであった。

自分たちの海を自分たちで管理してルールを定めて守る、簡単なようでなかなか続ける事が難しい取り組みが根付き、今日も「漁師の約束」が受け継がれているおかげで、鹿児島県の中でも甑島のきびなごはサイズ感が大きく県内の約40%のシェアを保ち、ブランド力を誇っている。

「我々は SDGsの取り組みの中でも、主に海の環境を守っていく事、働き方改革、男女格差をなくす事に加え、『多職種協働』について一番力を注いでいます。漁師の水産業を活性化し、甑島の水産業を守り、復興させたい。その想いのもと、様々な職種の人が集まり一つの目標に向かって活動を行っており、漁師だけでなく、島外のメンバーも一丸となり取り組んでいるので、まるで童話 桃太郎のようなイメージですね」と伊原さんが笑顔で語ってくれた。

甑島社中が目指す先は、漁師だけの活性化ではなく島全体の活性化である。「漁師だけが儲かるのではなく、島全体が儲かる仕組みを作り、島のみんなの幸せに繋がる活動をしたい。島外理事に大学准教授も参加してもらっている理由のひとつに、学術的な分野でも甑島を活用してもらいたいと考えているからです。こうした活動は若い世代が甑島に関心を持ってもらえることにもつながります。いつか、甑島で自分も働きたいと。そうなってもらえたら、島の人口も増えて活気が出て、元気な島になると思います。」と、伊原さん。

「今後は、『甑島社中』を立ち上げた想いをもっと多くの方に伝えていきたいです。実際、まだ行き届いていない面も多々あるので、参加メンバーの中には不安を感じている方もいると思います。『漁師を守りたい、漁師の生活を守りたい、そして甑島の海を守って盛り上げたい』この目標を叶えるためには、甑島社中のメンバーの想いが一丸にならないと意味がありません。当初から変わらず僕は裏方で、主役は漁師だと考えています。時には意見がぶつかる時もあると思いますが、10年前とは違って島の方と築いた信頼関係があるので今はどんな事も乗り越えていけるような気がしています。遠慮せずお互いが何でも言い合い、より良い活動につなげていきたいです」と、未来像を話してくれた。

伊原 友寛さん

薩摩川内市甑島列島水産業復興プロジェクト

一般社団法人「甑島社中」理事

東京都出身。東京で商社に勤務後、平成23年(2011年)鹿児島へIターン。

市の雇用創造協議会のメンバーとして活動したのち、令和4年(2022年)8月に一般社団法人「甑島社中」を設立。

メニューを閉じる

メニューを閉じる

更新日:2023年03月27日