薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#9-3 認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子さん)

薩摩川内市では、令和3年6月8日に、市長が「薩摩川内市未来創生SDGs・カーボンニュートラル宣言」を実施し、2030年SDGsの達成と2050年カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。また、令和4年5月20日には、国(内閣府)のSDGs未来都市に選定され、今後さらにSDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉に市民総ぐるみで取り組むことを目指しており、持続可能な社会の実現のために、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉として、一人ひとりができることからSDGsの達成に貢献し、市民のみなさんと一緒に薩摩川内市の未来をつくる各種取組を実施しています。

各種取組の1つとして、市内でSDGsに関連する取組を行っている市民の方をインタビューした「SDGsチャレンジストーリー」を動画及びWebコラムにて公表しています。第9弾となる今回は、認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子さんをインタビューしました。

薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#9-1 認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子さん)

薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#9-2 認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子さん)

【関連ゴール】3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに

3 すべての人に健康と福祉を

4 質の高い教育をみんなに

認定NPO法人じゃっど 帖佐 理子 理事長

「ラオスの子どもたちのために、何かしてあげたい」「じゃっど!」。1992年、「認定NPO法人じゃっど」(以下、じゃっど)は、そんなやり取りをきっかけに薩摩川内市を拠点として始まった。「学校でとなりの席の子がノートを忘れたら、自分のノートを一枚ちぎって渡しますよね。同じような感じで、東南アジアの途上国であるラオス人民民主共和国(以下ラオス)で学校保健に関する活動をしよう。子どもたちが健康に育ち、教育を受けられるように支援しようという目的で生まれました」と語る帖佐理子理事長。じゃっど30年の歩みは、まさにSDGsの精神を先取りして実行してきたもの。立ち上げの経緯やこれまでの活動、今後の目標について、帖佐理事長に話をうかがった。

帖佐理事長の考える、持続可能な社会とは

帖佐理事長「残念ながら活動が止まってしまったNPOもあります。私たちも、以前はずっと活動をし続けるのではなく、“発展的撤退”を掲げ、目標を決めて達成したら撤退しようと思っていた時期もありました。今思うのは、継続することの大切さ。援助を地道に続けていたら、MBC賞という賞をもらいました。いただいた賞金を何に使おうか考え、薩摩川内市の高校生、鹿児島県の大学生のスタディツアー参加支援に使いました。それまでも、地元の高校生、大学生、医学生の参加などありましたが、より範囲を広げて国際交流、視野を広げる活動を提供することができました。30年という継続の間、活動の中身も変化してきましたし、活動メンバーも日本もラオスも二代目に受け継がれて、続いています」

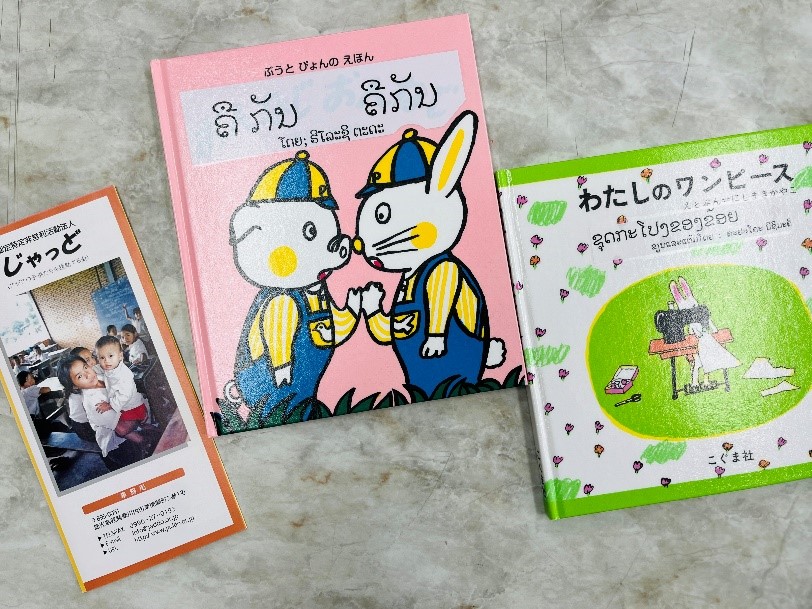

ベストセラーの絵本をラオスでも楽しんでもらえるように

世界中に広がったコロナ禍の間、現地での活動も思うように展開できず、日本からのスタディツアーは中止せざるを得なかった。その間は、以前から続けてきた「絵本を贈る運動」に注力した。日本語の絵本にラオス語の翻訳シールを貼り、ラオスに届けるもので、学生や親子の身近なボランティア活動として、多くの参加者に協力してもらっている。

笑顔の帖佐理事長と絵本

今後の展望を教えてください

帖佐理事長「NPOじゃっど、ラオスをもっと知ってもらいたいです。親しみを感じてもらいたい。わがことのように考えてもらうには、どうしたらいいだろう?そんなふうに考えます。次世代に活動を受け渡すためにはどうしたらいいだろう、とも。川内で始めた活動なので、この地で続けていけたらいいなと思います。コロナ禍を経た3年。期せずして、じゃっどが伝えてきた手洗いの大切さを世界中が知ることになりました。その間ラオスではどんな変化があったのか。今、どんなサポートが可能なのか?今年は理事で現地視察を行い、来年以降の具体的な活動につなげていく予定です」

ラオスでの集合写真

読者のみなさんに、メッセージをお願いします

帖佐理事長「地球の上にはいろんな人たちが住んでいる。どこかでつながって、影響し合って、私たちの今の生活は成り立っている、ということを感じてもらえたらうれしい。今はいろんな動画を見ることができるから、現地に行かなくてもいいのかな?と思ったりもするけど、ラオスに行って足に泥がついたりすると、『これだよ、これなんだよ』と思います(笑)。行かないとわからないこともあります。あっ、これはラオスでつくったものだ。だけど、ラオスでは学校にトイレがなくて、学校に行きたくても行けない女の子がいる。アフリカでは手を洗う水もないところもある。フィリピンの子どもたちはあの台風のなかでどうやって暮らしているんだろう。たったひとつの地球。少しでも思いを馳せてもらえたら、いいなと思います」

(取材:2023年6月)

メニューを閉じる

メニューを閉じる

更新日:2023年08月22日