薩摩川内SDGsチャレンジストーリー(#41-2 入来花水木会 ~入来麓に咲いた花、灯るかがり火~)

本市では、令和3年6月8日に、市長が「薩摩川内市未来創生SDGs・カーボンニュートラル宣言」を実施し、2030年SDGsの達成と2050年カーボンニュートラルの達成に向けて取り組んでいます。

また、令和4年5月20日には、国(内閣府)のSDGs未来都市に選定され、今後さらにSDGs及びカーボンニュートラルの達成に向けて、「薩摩川内SDGsチャレンジ」を合言葉に市民総ぐるみで取り組むことを目指し、持続可能な社会の実現のために、一人ひとりができることからSDGsの達成に貢献し、市民のみなさんと一緒に本市の未来を創る各種取り組みを実施しています。

各種取り組みの1つとして、市内でSDGsに関連する取り組みを行っている市民の方をインタビューした「薩摩川内SDGsチャレンジストーリー」を動画及びWebコラムにて公表しています。

【関連ゴール】11 住み続けられるまちづくりを

薩摩川内市入来町浦之名。山城「清色城」跡と樋脇川に囲まれた一帯は中世の町並みを今に伝える「入来麓」として、日本遺産「薩摩の武士が生きた町」のひとつに挙げられます。

先人たちが守り残した武家屋敷群入来麓地区の景観や文化を守りながら、観光地として知名度を上げ、地区全体を活性化させるためには、時流を取り入れながらも慎重なかじ取りが求められます。活動を続けるにあたり大切にしていることを、入来花水木会のメンバーに聞きました。

副会長の奈良迫 英光(ならさこ ひでみつ)さん(薩摩大使、観光立県推進会議 会長)

開口一番「入来麓には素晴らしい観光資源があります。地域住民がその魅力に気づき、自分のまちに誇りを持つ。訪れる人々は感謝の気持ちをもって訪問する。この環境をみんなで守る。地域住民と観光客と環境が三位一体で幸せにならなければなりません。『住んでよし、訪れてよしの町づくり』が大切です」と語る奈良迫さん。

「訪れた人たちが地域で採れた農産物など買って帰れるような、観光客向けのお店もあるといいですね。やがて入来を訪れた人が戻ってきて、自分もお店をやってみようとチャレンジする。このような循環が生まれると観光地として活性化します。そのためには地域における経済効果を可視化することも必要でしょう」

「人口減少時代、まず住民がいきいきと暮らせる地域であること。いきいきと暮らしてこそ、観光客を温かく迎えることができます。自分の町に何もないと思わず、これだけの価値がある。いま住んでいる町を誇りに思い、これを活かしてほしい」

奈良迫さんの話に「シビックプライド」という言葉が出てきました。郷土愛より一歩進んで、地域や自治体に対する市民の誇りや愛着、そして地域社会に貢献しようとする意識を指します。「シビックプライドが醸成されていれば、この町に住みたいと思う人たちが増えてくる」と力を込めます。

「都会に独りで住むより、地域でゆかりのある人たちと関わりながら暮らしたいという人たちも今後は増えるでしょう。入来と関わる人をいかにつくるか?継続的な情報発信も大事です。年に数回、桜の時期、紅葉の時期に訪ねてみようと思う人たちに届けたい。この町には美しい自然、日本の原風景が残っていますよ。意外と鹿児島県民も知らない。子どもたちが頭を下げて挨拶をする、こんな風景を残していきたいものです」

奈良迫 英光さん(写真左)と入来院 久子さん(写真右)

米森 寿美男(よねもり すみお)さん(副田地区コミュニティ協議会 会長)

入来花水木会の発足当時から参加している米森さん。「貞子さんの代からですね。入来薪能の支援会に携わっていました」と懐かしそうに話します。「もともとは私もよそ者なんです。貞子さん夫妻と同時期に東京から帰ってきて、入来の郵便局長をしていました。町おこしのため、入来を知っていただけるものがあれば盛り立てていきたいという思いで協力してきました」

観光促進をするうえで、住民の理解は不可欠だと話す米森さん。地域の変化も見つめてきました。「人の入れ替わりもあり、少しずつ開けてきたかなと感じます。昔に比べると訪れる人はずいぶん増えました。道路が整備されバイパスが通り、いろいろな案内板が設置されたことも大きい。山城(清色城跡)まで上がることも容易になりました」

観光客が増えているという手ごたえを感じる一方、気づいたことも。「副田地区コミュニティで青少年部会のみなさん、子どもたちやその保護者と関わるなかで、親の世代が入来麓に来たことがない。当然、子どもたちも来ていない。こんな場所があったんだ!というのを、地元の人たちもまだ知らないでいるんです」

入来小学校の児童による歴史ガイドが定着するなど、まずは地域住民が入来麓について学び、訪れる人を迎えようとの意識は高まっているように見えます。その雰囲気が少しずつ地域にも波及していると米森さんは感じています。

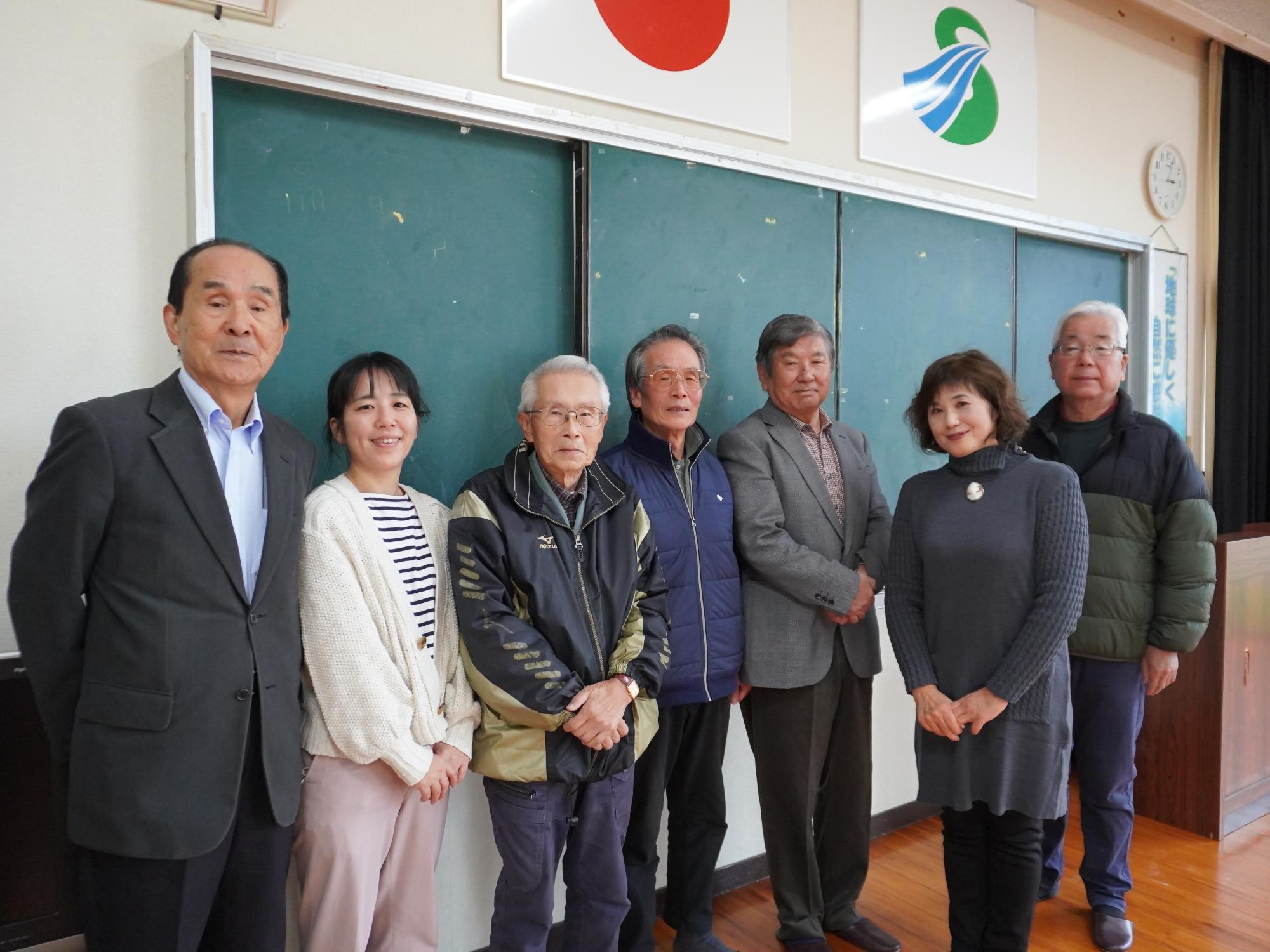

山城研究会の参加者

山城研究会の様子

本田 幸親さん(写真左)と本田 憲證さん(写真右)

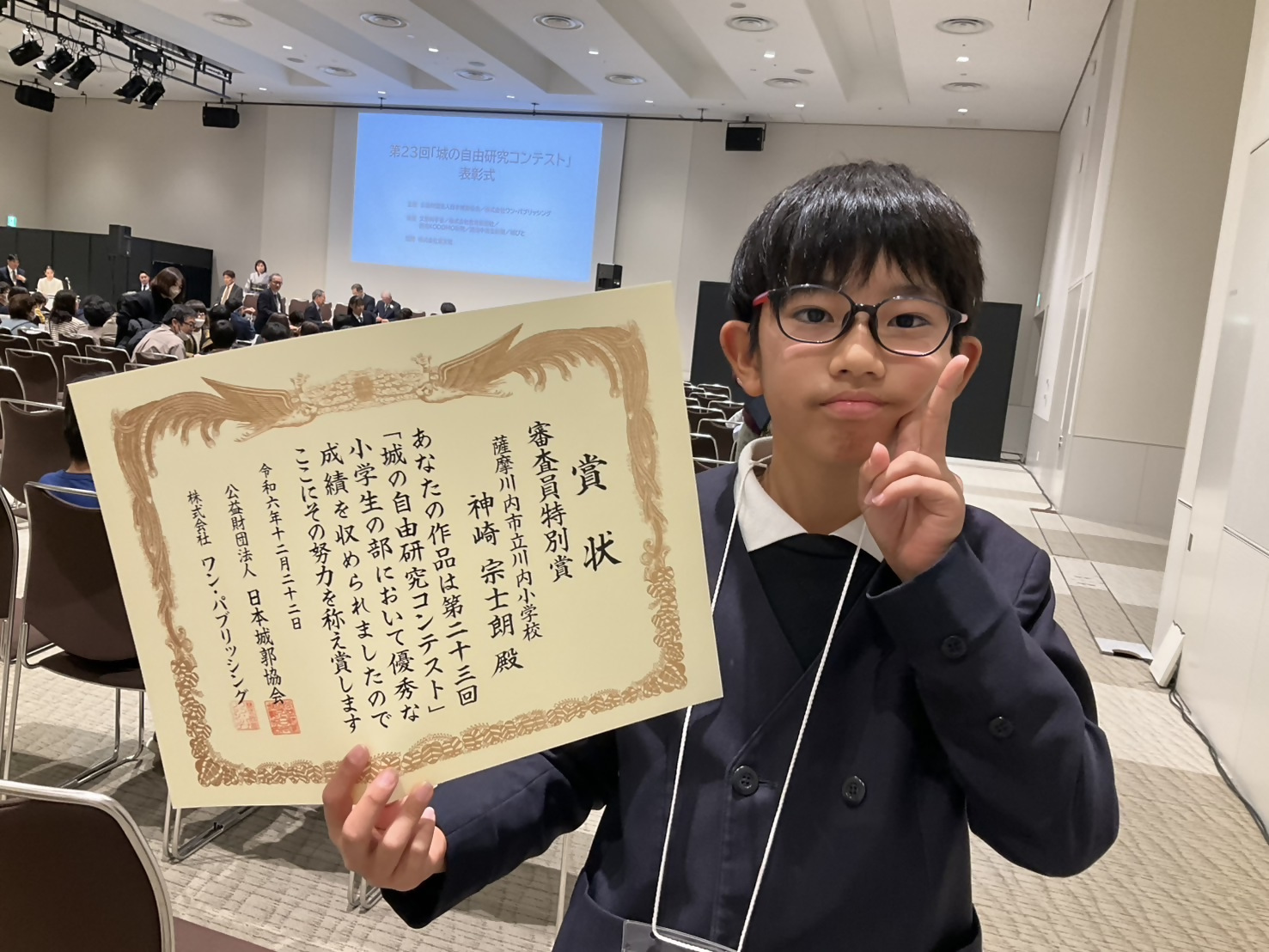

この日は自身も山城ファンだという神崎弥生さんが参加。息子の神崎宗士朗さん(川内小学校6年)は、第23回「城の自由研究コンテスト」(公益財団法人日本城郭協会主催)に『シラス台地とお城の関係~何故シラス台地の城は崩れないのか?~』を発表し、小学生の部で審査員特別賞を受賞しました。「家族みんなで毎年お城めぐりをしているので、お城には興味があった」という宗士朗さん。「大雨の影響で清色城の一部が崩れてしまった」というニュースを見て、清色城に興味を持ちます。また、理科の授業で「大地の変わり方」について勉強していたので、清色城と絡めて研究してみようと思ったそうです。実際に土の実験をすると、自分の予想と違った結果が出て興味深かったという宗士朗さん。審査員特別賞の知らせには「びっくりしたけれど、研究の成果が評価されて嬉しいです」と答えてくれました。受賞の報告に入来花水木会のメンバーも「地元の小学生が清色城に興味を持って研究してくれたということが嬉しいね」と声を弾ませていました。

神崎さん授賞式に参加

令和6年12月取材

写真(まちあるき1,2)入来花水木会提供

メニューを閉じる

メニューを閉じる

更新日:2025年03月07日